なんだか最近階段を利用するのが億劫に感じる…。

「膝の裏が突っ張りやすくなってきた」

「階段の上り下りが以前よりもつらく感じる」

「特に降りるとき、膝の裏側にピリッとした違和感がある」

このようなことでお困りではありませんか?

「なんとなく膝の裏が痛いな…」と思いながらも

日々の家事やお仕事に追われてついそのままにしてしまう。

気づいたときには痛みが和らいでいるため、つい放置してしまう方も多いかもしれません。

けれども、そのままにしていると、疲れによる一時的な不調では済まず、痛みが長引いてしまうこともあります。

運動不足や疲れのせいかな…と思いがちですが、実は“ふくらはぎ”や“太ももの裏”の筋肉の硬さが関係していることがあります。

そこで今回のブログでは、膝裏の痛みの原因と対処法について詳しくご紹介します。

最後まで読んでいただけると幸いです。

目次

“ふくらはぎ”や“太ももの裏”の筋肉が関係していることもあります

膝の裏の痛みや違和感は、膝の軟骨や関節だけが原因ではないことが多いです。

特に関係しているのが、「ふくらはぎ」と「太ももの裏側(ハムストリングス)」の筋肉です。

これらの筋肉が硬くなることで、膝関節の動きがスムーズにいかなくなり、膝の裏に余計な負担がかかってしまいます。

1)ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)

ふくらはぎの筋肉には「腓腹筋」と「ヒラメ筋」があり、腓腹筋は膝を曲げる動きに深く関わり、ヒラメ筋は主に足関節を伸ばす(底屈)動きに関与しています。

腓腹筋が硬くなると膝裏を引っぱる力が強くなり、階段の上り下りの際に腱の動きがスムーズでなくなり、痛みや違和感が生じやすくなります。

2)太ももの裏(ハムストリングス)

ハムストリングスの筋肉には、股関節を伸ばす(伸展)動きと膝を曲げる(屈曲)動きの2つの働きを持っています。

今回はその中でも「膝を曲げる動き」に注目してみます。

椅子に長時間座っていると、ハムストリングスが圧迫されて硬くなり、柔軟性が低下してしまいます。

その結果、膝の動きがスムーズにいかず、膝裏や関節に負担がかかってしまいます。

見落としがちな「姿勢」が膝裏に影響を与える?

膝の痛みというと、その部位の筋肉のかたさなどが原因として挙げられますが、なぜこれらの筋肉に負担がかかるのでしょうか。

体全体のバランスを見てみると、「姿勢」が関係していることもあります。

膝裏の痛みに姿勢が影響しているなんて、意外と見落とされがちなポイントかもしれません。

では、膝裏に痛みが出る姿勢とはどのようなものなのでしょうか?

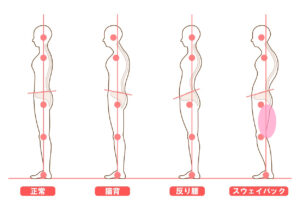

それが「スウェイバック姿勢」と呼ばれるものです。

あまり聞きなじみのない言葉かもしれませんが、「スウェイ」は英語で”揺れる”や”ぶらぶらする”という意味があり、ゴルフやボクシングなどでも使われる表現です。

一方「バック」は背中を意味しており、スウェイバック姿勢とは、上半身が後ろに反り、下半身が前方に突き出たような体の状態を指します。

具体的には、骨盤が後傾し、お腹が前に突き出たように見える姿勢です。

この姿勢が続くと、体の重心線が後方に移動し、結果としてハムストリングスに常に引っ張られるような負担がかかるため、膝裏の痛みにつながりやすくなります。

膝裏に違和感を感じたときは、関節だけでなく、筋肉や姿勢のバランスにも目を向けることが大切です。

その対処法とは

今回は2つの項目に絞ってお伝えさせていただきます。

1つ目は、「膝裏を伸ばすストレッチ」

2つ目は、「下腹部を引き上げる」です。

1)「膝裏を伸ばす体操」

膝裏を伸ばすことで、ハムスロリングスの負担が減るようにしていきましょう。

〜右足を調節する場合〜

①長座の姿勢で、足を前に出します。左足は、あぐらをするように曲げていても構いません。

②足先を天井に向けるように足を動かしましょう。

ポイントは、かかとが前の方に伸ばされるように押し出すことです。

③足を天井に向けるのと同時に、膝裏を床につけるように伸ばしましょう。

膝を伸ばすのを左右で5回行いましょう。

2)「下腹部を引き上げる」

骨盤が後ろに傾いた姿勢を、気づいた時にでも元の位置に戻すようにすると、膝への負担が減ってきます。

①立った姿勢のまま、リラックスする。

②股関節の前に手のひらを置き、体が天井の方に引き上がるように上体を起こしましょう。

この動作を朝昼晩に5回ずつ行いましょう。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今回は、なんとなく膝裏が痛い…放っておくと悪化する“隠れた原因”とは?について書かせていただきました。

膝裏の不調は、ちょっとした筋肉の硬さや姿勢のクセから始まることも少なくありません。

今回ご紹介したストレッチなどを日々の生活に取り入れていただくことで、膝周りの負担を軽減し、痛みの予防や改善につながります。

「膝裏を伸ばすストレッチと「下腹部を引き上げる」を参考に、職場やご自宅でご活用ください。

続けていても一向にお困りごとが改善されない場合は、他に原因があるかもしれません。

その際は、お早めに近隣の専門機関にご相談されることをおすすめします。

もし、大阪市東成区周辺でお困りの方がいらっしゃいましたら、当院でご相談いただけたら幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

監修 鍼灸師 柔道整復師 原田 直樹